天鳳 公式完全攻略読本 レビュー

こんにちは、DIOBRANDOです。

最近場代チャラさんに触発されて、天鳳をやり込んでいました。

場代チャラさんはもともとはリアル派で、数ヶ月前に天鳳をやり始め、すごい勢いで昇段しています。

リアル寄りということと、天鳳は私の方が早く始めたので、勝手に対抗意識を燃やしていました(笑)

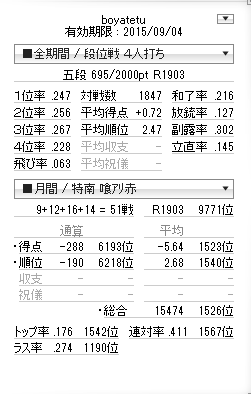

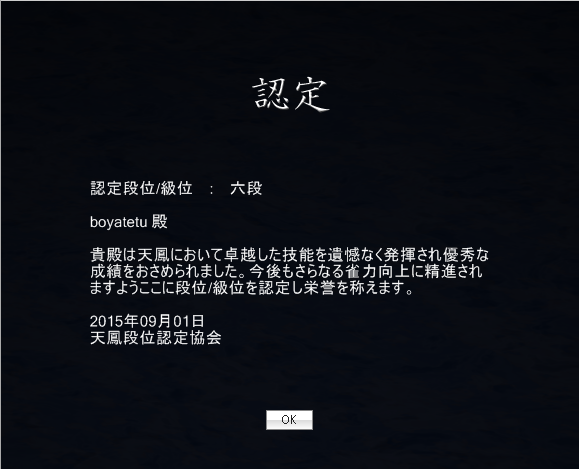

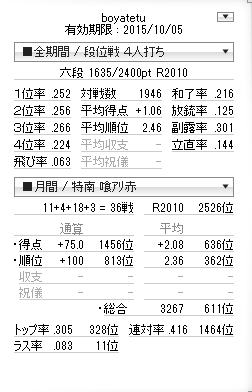

確変がきてくれたこともあり、お陰様で六段へ復帰することができました。

しかし天鳳のガチってきついですね。

今月も順調と言えば順調なのですが、もうここまでという感じです。

この配分はきつすぎて私には無理そうです。

相当に打数をこなせばもしかしたら何とかなるかもしれませんが、五から六段へ復帰するのに9ヶ月くらいかかったことを考えると、先が長すぎてもういいやとも思えてしまいます。

場代チャラさんも一回六段で降段を経験し、私と同じような奇跡を辿って今大体同じようなところにいますが、きっと私を超えて鳳凰卓入りすると思います。

天鳳では一回当たりましたが、今度リアルでやってみたい相手です。

さて今回はオンライン対戦麻雀天鳳公式完全攻略読本をレビューしようと思います。

定価 1400円+税

ページ数 223

出版社 洋泉社

著者 ネマタ

編者 福地誠

初版第一刷発行 2015.7.28

対象 天鳳プレイヤー

ネマタとは現役の僧で、現代麻雀技術論の著者です。

福地誠とは麻雀ライターで、天鳳名人戦にも出ており、雀ゴロ歴もあります。

二人はこの本に限らずよく麻雀本を出版しており、その都度よく売れています。

今回は天鳳に特化した本ということで、対象を麻雀ではなく天鳳とかなり絞り込んでいます。

内容は上級卓攻略、特上卓攻略、鳳凰卓攻略、天鳳特化と四編に分かれています。

上級卓攻略、特上卓攻略は更に10個くらいのテーマに分かれており、左ページが説明、右ページが牌姿とその解説、テーマが終わる毎に確認ドリルといった感じです。

鳳凰卓攻略は天鳳位8人の鳳凰卓を勝ち抜くための訓戒みたいなことが書かれています。

天鳳特化は天鳳に特化した段位別の押し引き表と、ラス回避のための何を切る問題があります。

そして所々に天鳳プレイヤー図鑑とコラムがあります。

この本を読み終えた正直な感想は、そんな事知ってるよというな内容のものばかりでした。

これで完全攻略というのは、大分行き過ぎているよな気がします。

逆によく恥ずかしくもなく、天鳳完全攻略なんて付けれたなと思いました。

売れれば何でもいいという考えなのでしょうかね。

完全攻略というのはそもそも、対象がソフトなんかに使われる表現であって、人相手には当てはまらない表現です。

天鳳完全攻略ということは、7~8割方は麻雀完全攻略と言っているようなものです。

この本に正しいタイトルを付けるなら、天鳳上達のための基礎知識とか、天鳳上達のための覚えておくべき牌姿とかいったものがふさわしいです。

これで完全攻略と言ってしまえば、もう何も言う言葉がありません。

評価に値しないというのが評価になってしまいます。

これを読んで上級卓の人が十段や天鳳位になれますか?

それも再現性を考慮して何回もです。

そういう人が量産できるなら、この本をもって完全攻略と言ってもいいと思いますが、はっきり言って無理ですよね。

それでも敢えて「天鳳完全攻略」という言葉をタイトルに含めるなら、せめて上級卓攻略、特上卓攻略、鳳凰卓攻略3巻に分けて、もっと詳しく立体配図でポイントを具体的に解説するべきです。

例えば特上卓攻略なら、鳴き手やヤミテンに対する押し引きが重要だと思われますが、そういった局面をピックアップして具体的に解説するといった感じです。

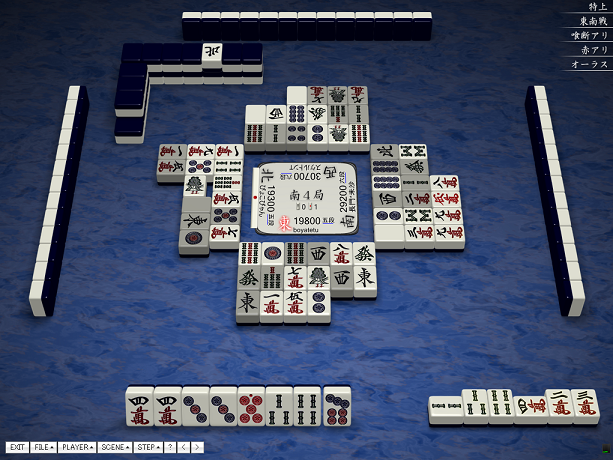

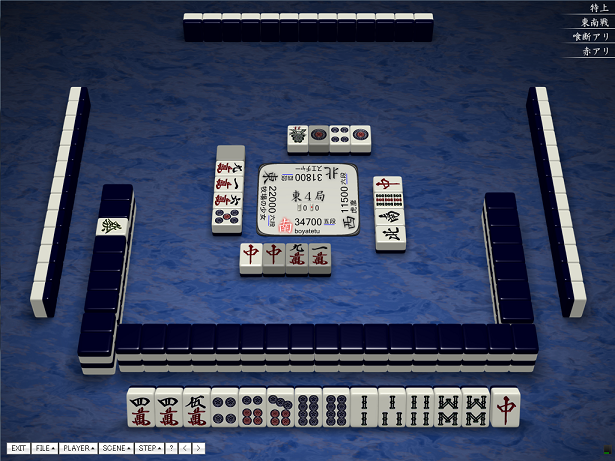

適当に私の牌譜の中からピックアップしましたが、こんな局面で今西をツモったところですが、親でももう上家の仕掛けに対して降りなければならない局面です。

上家が字牌が一枚も切っていないのと、赤五筒が不気味すぎます。

こちらは手がバラバラで、間違っても字牌は切ってはいけません。

私は対面のスジの七萬を落とし降り発動です。

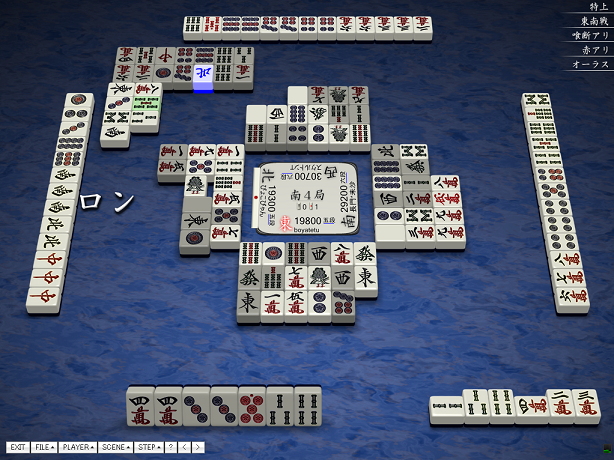

手牌を開けて見ると上家はほとんど字一色ですね。

ハイテイで対家が六索をつもり、発を切って放銃してしまいましたが、本当はここも三萬か五萬を切って降りるべきところなのです。

もう通っていないスジは限りなく少なく、待ちはどう考えても字牌くらいしかありません。

いくらテンパイ料が欲しいとは言え、これは当たるに決まっています。

麻雀の次の一手というのはある程度好みで自由に選んでいいと思いますが、麻雀にはこの局面これは絶対に切ってはいけないという手が存在します。

この局面はその好例だと思います。

こんな感じで押し引きのポイントとなる局面をピックアップして、解説してやる方がよほどためになると思います。

この本は天鳳完全攻略本として見たら全然ダメですが、麻雀の基礎を作る或いは確認するといったことには打て付けだと思います。

昔フリーでおっさんに「あんた持ち時間が長いよ。」と言われたことがありますが、昔は自分も基礎ができておらず、よくイーシャンテンかリャンシャンテンで何を切るか悩んでいました。

この本はそういったよく迷いそうな牌姿が感心するくらい詰め込まれており、私は基礎の確認といった使い方をしようと思っています。

いくつか例を見ていきます。

P27 牌2

二二三七八九②④⑥⑥⑦⑧23

ここで何を切るかということですが、雀頭を残す打三が正解となっています。

当たり前ですが、重要な例だと思います。

P158「打数は正義」

9代目天鳳位就活生@川村軍団の言ったことですが、これは中々の名言だと思いました。

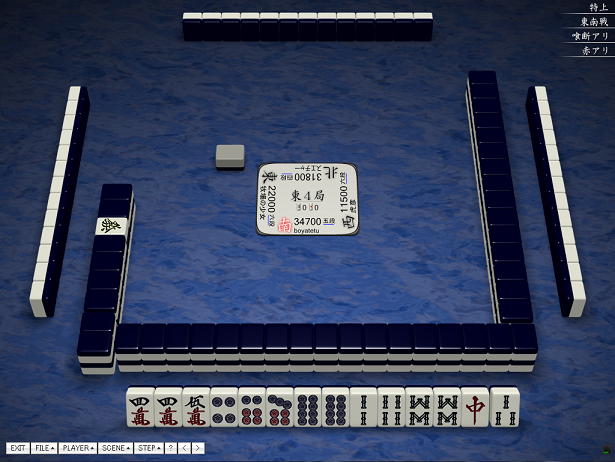

P169

南三局 ドラ九 ほぼ平たい場の親の手

四五五1113337788 ツモ7

ここで何を切るかという問題ですが、ほとんどの天鳳位は五切りリーチと答えていました。

私の感覚では四切りダマの一手(ツモスー、ロンなら12000で十分)なのですが、そう答えている天鳳位は一人もいませんでした。

しかし五切りリーチは感触が悪すぎて絶対真似できませんね(笑)